Pensatore della fotografia e “fotografo innocente”, come ama definirsi, Italo Zannier è un intellettuale, docente e fotografo, primo titolare di una cattedra di Storia della fotografia in Italia, nonché figura di riferimento per il riconoscimento della disciplina nel nostro paese, e nel nuovo volume Senza Parole (Contrasto), ci offre un breve ma intenso racconto per immagini e parole della sua lunga vita.

Una vita da grande cultore e appassionato collezionista di fotografia, caratterizzata dalla dedizione a un sogno, puntellata di scoperte, conoscenze, incontri, visioni e tanta scrittura, dove il fil rouge si rivela sempre il fermo immagine fotografico; una vita che ricostruisce lui stesso nel testo autobiografico all'interno del volume.

“La memoria è il luogo della vita”, dico io, lo è comunque per me, ma credo per tutti, nel segreto notturno dell’Io profondo, quello che a volte riemerge nei sogni, che si spengono al primo bagliore di luce. La Luce, la sua energia vitale, che influisce, nel suo brevissimo spazio umano, tra visibile (0,4-0,7 micron) e invisibile (X-N-Gamma…), anche per costruire una fotografia, ma che spudoratamente può cancellare, come accadde a Humphry Davy e Thomas Wedgwood nel 1802, quando inventarono, con i labili profiles, la Fotografia. “A memoria…” percorro l’autostrada della mia vita, dal 1932 quando sono nato il 9 giugno, a Spilimbergo in Friuli, ma mia madre, Maddalena De Monte, mi aveva concepito già nel settembre 1931 a Circhina (Carniola), ex regione austriaca, consegnata all’Italia nel 1918, alla fine dell’Impero asburgico. Mia madre andò lì per darmi alla luce, con il conforto di parenti e dell’ostetrica, nel bel paese friulano, dove c’era già, all’occorrenza, anche un ospedale. Nacqui nella casa di mio nonno Bonaventura, in Borgo Parigi; tutto bene, con acqua calda e affetti!

Il mio primo ricordo, è di qualche anno dopo, ma non più di cinque, perché mi mandarono a scuola un anno prima del regolamento, con l’intervento della mamma, maestra elementare nella stessa scuola del paese. Poi ricordo un regalo di mio padre Umberto, friulano di Pradis di Clauzetto, frazione dei Locandins, che dal 1920 gestiva a Circhina l’Esattoria delle Imposte, da quando ci fu lo scambio amministrativo con l’Austria. Fu un’avventura anche per mio padre, vivere in quel villaggio sloveno, Circhina, che al suo arrivo era un insieme di case malsane, con i tetti di paglia e le cimici, che in pochi anni però, conobbe un doveroso “restauro” cittadino, che corrispondeva a un’altra civiltà, in bene e in male: quella italiana, alimentata lì anche economicamente (ma c’era inoltre una miniera di rame) da un reggimento di militari a proteggere quella zona di confine, come ahimè lo fu, fino al 1943, quando l’Italia del regime cambiò volto. Quel primo ricordo attuale, il regalo di mio padre, era un’automobilina a pedali, rossa come oggi le Ferrari, e scorrazzavo nel cortile di casa, ma mi vergognavo però, sentendo l’invidia dei bambini del luogo, figli di contadini e pastori, e dei miei compagni di classe, come Marco, nel mio banco, ucciso poi da un soldato delle SS nel 1944. Tra i ragazzi, alcuni “ripetenti” erano sistemati nell’ultima fila, e tutti con gli zoccoli, anche con la neve d’inverno, mentre io indossavo scarponi di cuoio foderati con pelle di cane, senza pori, che dicono impermeabile. Ragazzi rassegnati a quella vita nativa tra boschi ricchi di mirtilli, fragole, funghi… Gli inverni duravano da settembre a marzo con tanta neve, a volte alta un metro, e dieci gradi sottozero. Andavo a scuola con gli sci, da una altura vicino a casa, ma senza racchette perché mio padre temeva che nella corsa, cadendo, mi “infilzassi” con le canne. Begli anni, però, finiti con il tempo del collegio, a dieci anni, prima al San Luigi salesiano di Gorizia, poi al Don Bosco di Pordenone. Quindi la “fuga”, all’arrivo dei “titini”, nel 1943, e il rientro a Spilimbergo. Da lì vissi qualche mese in montagna, a Pradis, nella casa dello zio, nel caldo del grande focolare, circondato da panche di legno, giocando la sera con i partigiani della Quarta Brigata Osoppo Friuli, comandata da mio cugino Attilio, ingegnere, poi senatore e sottosegretario ai Lavori Pubblici. Per quei partigiani ero come una mascotte e mi insegnarono a smontare e rimontare uno Sten, una mitraglietta americana quasi “tascabile”, che di notte arrivava insieme a cibo e munizioni in cilindri metallici appesi a bianchi paracadute, durante programmati, cifrati voli notturni ai quali ho a volte assistito e di cui ho un ricordo magico – veder scendere dal cielo gli enormi dischi di nailon dei paracadute. Con quelle tele mi fecero anche una camicia, che sembrava di seta. I tedeschi a Spilimbergo, però, non se ne accorsero.

La scuola, le mie scuole, un “disastro”, ma segnalerei la mia sequenza di studi a molti giovani studenti, incerti e oppressi da una didattica non sempre coerente con i desideri, le passioni, la capacità. Transitai dal ginnasio classico, all’istituto tecnico, e infine, per mia insistenza, al liceo artistico. Da lì verso Architettura a Venezia, e finalmente ebbi incontri per me fondamentali: Bruno Zevi, Carlo Scarpa, Mario De Luigi, Giancarlo De Carlo… Subito la scoperta del cinema, non solo per gli spettacoli, ma fu per me una sorpresa culturale quasi astratta, e mi dedicai a questa mia scoperta, leggendo ciò che allora si poteva trovare, i saggi di Sadoul, Balázs, Eisenstein, Chaplin, Aristarco con la sua rivista Cinema Nuovo… Affrontai anche la ripresa, con una cinepresa Kodak Reliant otto millimetri regalatami da papà, mentre mia madre mi seguiva nei tentativi pittorici e mi regalò un librone di Tecniche della pittura. Dipingevo e vinsi a sedici anni il primo premio in un concorso di pittura tra gli studenti delle scuole superiori della provincia di Udine. Come cineasta però, realizzai un brevissimo documentario sul Palazzo Ducale di Urbino, per un esame di Storia dell’Architettura, che ottenne un trenta e lode da Zevi! Ma vinse una mia nuova passione, la Fotografia. Alimentata dal clima neorealista Anni Cinquanta, con i friulani Pier Paolo Pasolini, Elio Bartolini (il mio mentore sin dall’esordio), il pittore Giuseppe Zigaina… Al Friuli, però, offrii con la fotografia, senza cattiveria o baldanza, una nuova identità, nel confronto con il folklorismo provinciale, che allora in regione germinava ancora. Alla fine vinsi io, nonostante le remore, addirittura gli insulti, dei gerenti la cultura tradizionale, parrocchiale e cieca di ciò che stava accadendo nel mondo, dove, tra l’altro, la fotografia nel frattempo si insinuava con la sua energia “realistica” nel giornalismo (pubblicai immagini di un nuovo volto del Friuli su Il Mondo, Comunità, Il Giorno, Il Contemporaneo, ecc.), nella televisione e nel cinematografo, i media già vincenti nel panorama della comunicazione, in attesa di cellulari e computer.. Ebbi premi, anche internazionali, all’inizio, specialmente nei concorsi amatoriali, e quindi un po’ di notorietà non soltanto in provincia, dove cominciarono a conoscermi anche graffiante. Ma la mia passione pretendeva di più, per far conoscere la cultura “nuova” dell’immagine fotografica, che andava infiltrata nella scuola, magari nell’università, come speravo e poi accadde. La fotografia nella scuola superiore arrivò in Italia per la prima volta nel 1960, tra le materie del Corso Superiore di Disegno Industriale fondato a Venezia dall’industriale del vetro Venini. Fui chiamato a insegnare lì proprio l’amata Fotografia in quella scuola sperimentale, ma di livello universitario, dove mi trovai a ventotto anni, accanto a docenti come Ernesto Nathan Rogers, Carlo Scarpa, Giovanni Romano, Bob Noorda, Massimo Vignelli… Imparai molto anch’io, e da quel corso, che impostai sulle storiche esperienze d’avanguardia del Bauhaus di MoholyNagy, uscirono autori come Guido Guidi, Mario Cresci, Diego Birelli e altri cento straordinari talenti, che avallarono l’importanza culturale della fotografia, anche applicandola al design, ecc. Nel 1971 venni infine chiamato all’Università IUAV di Venezia, dove Giovanni Astengo aveva istituito un audace corso di laurea in Urbanistica. Il mio primo insegnamento era intitolato “Tecniche della Comunicazione” e comprendeva Fotografia e Cinema. Ebbi centinaia di studenti, che avviai a un concreto “lavoro” fotografico, in parallelo con lo studio storico e concettuale, per un nuovo censimento del territorio, superando la prassi tecnica artigianale, privilegiando quella teorica e storica. Durante la contestazione studentesca della didattica in generale, che caratterizzò il Sessantotto, la fotografia fu comunque vincente, gli studenti erano interessati e attenti. Poi andai a Bologna, chiamato dal DAMS nel 1974, vicino a Eco, Maldonado, Barilli… E così altrove negli anni successivi, invitato a insegnare questa “nuova” disciplina, dove tendevo a studiare e approfondire la sua storia epocale. Al DAMS incontrai un giovane appena laureato, Vittorio Sgarbi, che fu subito accanto a me come assistente – allora si diceva “collaboratore alla didattica”. Mi seguì con nuova curiosità per questo settore dell’arte ed è tra i pochi in Italia, anche in seguito, a comprendere la rilevanza storica della fotografia, pur coltivando con raffinata sensibilità, una sua specifica riflessione iconografica dell’arte antica. Influì in me, sempre più, il desiderio di penetrare dove sopravviveva una tradizionale cultura nell’arte, definitivamente influenzata dalla fotografia. Dagli anni di Daguerre, quando il pittore Paul Delaroche, turbato dal nuovo procedimento artistico, aveva affermato retoricamente: “Da oggi la pittura è morta!”, e non solo per il suo apparente “realismo”, ma per la sua nuova lettura prospettica e fisiognomica. Nel contempo frequentavo e studiavo, costruendo una grande biblioteca – ventimila titoli – sull’immagine storica, senza la quale non avrei potuto conoscere, studiare e scrivere quelle centinaia di saggi e volumi, che ho tracciato da allora e continuo a scrivere, forse con troppo “moralismo profetico”, sperando nella scuola e nelle accademie scientifiche italiane, tuttora indifferenti verso la fotografia, “alla portata di tutti”, certamente, ma che proprio per ciò necessita di una nuova “alfabetizzazione”. Nel frattempo, con una mia malinconia che supera tuttora la rabbia, quando andai in “quiescenza” a settantadue anni, all’IUAV, dove esisteva la mia piccola cattedra di ruolo, approfittarono per ridenominarla in non so che cosa!

Ma la fotografia, oltre alla sua storia, d’altronde necessaria per comprenderne il secolare innesco culturale nell’arte e nel pensiero, mi coinvolse professionalmente anche nel lavoro di fotografo, con tanto di licenza di polizia, partita IVA ecc. Fotografo, però ero, non “fotografista” o “fotografatore”, a loro volta comunque splendidi mestieri. Tra un intervento e l’altro, nella “documentazione” del design industriale e delle riviste di architettura, ebbi autorevoli committenti: le industrie del mobile di Manzano, architetti e studiosi come Zevi e De Carlo, grandi aziende, tra le quali l’Alfa Romeo, ecc. Realizzai specifici reportage per L’architettura di Zevi sulla Triennale e sul compendio di Italia ’61 a Torino, e collaborai ai primi numeri della raffinata rivista Abitare, diretta allora da Piera Peroni, ma l’elenco sarebbe lungo e comunque incompleto e non vado oltre.

Nel frattempo, venni coinvolto all’Alinari, dal presidente Claudio de Polo, come “esperto scientifico”. De Polo aveva capito il nuovo corso culturale dell’immagine e mi chiamò coinvolgendomi in primis nel programma culturale dell’azienda, con la volontà di assegnare un nuovo volto, anche internazionale, alla fotografia italiana, valorizzando un patrimonio culturale che da noi era in effetti emarginato o sottovalutato. Demmo vita, tra l’altro, alla significativa rivista di cultura fotografica, Fotologia, che John Szarkowski definì la “più bella del mondo” e di cui conservava una copia sul suo tavolo al MoMA di New York. Fotologia. Studi di storia della fotografia a cura di Italo Zannier, della quale uscirono ventiquattro numeri grazie al coraggio editoriale dell’Alinari di de Polo. Amen! Ma da molti anni collaboravo con le riviste di fotografia: Foto/Film, diretta da Antonio Arcari e Mosè Menotti, con vari collaboratori, tra i quali Cesare Colombo, ricercatore e sociologo indimenticabile. Nel frattempo, scrivevo per Il Diaframma, la mitica rivista di Lanfranco Colombo, l’unico allora ad avere contatti internazionali e a gestire nel contempo una specifica galleria in via Brera a Milano, dove transitarono i più significativi fotografi internazionali e nostrani, creando una straordinaria “scuola” di informazione e dibattito.

Ma il “fotografo Zannier” non abbandonò il suo mestiere, nonostante l’università, le industrie, gli architetti. Nel 1967 iniziai un viaggio che è stato il lavoro più significativo della mia vita: un progetto inventato a Roma da Italo Insolera ed Errico Ascione, su stimolo di Leonardo Sinisgalli, allora influente all’ENI. Prevedeva un rilievo fotografico sull’Italia, per realizzare un documento iconografico pluridisciplinare, inizialmente sul perimetro costiero, novemila chilometri da Trieste a Ventimiglia comprese isole e isolette, cinque volumi. Seguirono i monti appenninici, quattro libri, di grande formato, difficili da sistemare in libreria, disse allora qualche esperto. La collana cessò mentre avevamo già progettato Le Alpi, ma un cambio di gestione dello sponsor la annullò per gli alti, inevitabili costi! Ma quei nove libri sono un compendio culturale, anche nei testi, tuttora quasi inarrivabile. Nel frattempo ero impegnato nell’insegnamento, con presenze inoppugnabili in varie università, tenendo conferenze in convegni (fui l’unico italiano al convegno mondiale di Cerisy-la-Salle voluto dal governo francese per il 150° anniversario dell’invenzione di Daguerre) e incontri con giovani autori, a volte questuanti per una prefazione. Che scrivevo, se il lavoro mi convinceva. Mi chiamarono anche come consulente al Tribunale di Messina per stabilire il “valore” estetico di un lotto di immagini, forse super pagate, nel tempo di “Mani pulite”, che coinvolse anche quei luoghi; il mio intervento con una relazione fu per me una brutta esperienza, e finii addirittura insultato, nel dire la verità. Continuavo però a scrivere brevi saggi ma anche corposi volumi, tra i quali una Storia della fotografia per Laterza, tuttora riproposta in un’edizione Hoepli. L’elenco sarebbe lungo, oltre cinquecento titoli, ma non li ho contati e neppure conservati tutti. Ogni tanto ne scopro qualcuno in “antiquariato” e lo compro.

Gli “incontri”, anche fuori aula, con gli studenti – e tuttora, quando mi incontrano per strada o, come accadde, all’aeroporto di New York – mi hanno vivamente rallegrato per l’entusiasmo verso la fotografia; alcuni avevano una sorprendente passione professionale, erano sempre presenti nelle mie aule sovraffollate, che qualche collega mi invidiava. Come il grecista Carlo Oddo Pavese, indimenticabile amico, uno dei massimi studiosi, che per la sua infallibile serietà culturale contava circa una dozzina di presenze in aula. Ma la sua vita di scienziato vale certamente un ricordo di tempi storici trascurati o dimenticati, a volte accontentandosi di sintesi superficiali, pur di “mandare avanti” la nostra poco competitiva tradizione accademica, nel confronto mondiale. Tutti “dottori”, e via… In mancanza di docenti “certificati” nei rari concorsi, si ricorre tuttora a volte ad affidamenti di docenza “a contratto”, con insegnanti poco o niente pagati, precari e senza pensione, ecc., gratificati con il titolo di “Professore a.c.” utilizzabile anche nella carta intestata. Ma pochi sanno cosa significa quell’“a.c.”!

Grandi rassegne sulla fotografia, inoltre, nel mio baluginante ricordo, come “Venezia ’79 – la Fotografia”, che fu la più grande sagra mondiale della fotografia nel secolo, e mi coinvolse con ulteriore proficuo entusiasmo per sostenere la fotografia, sottraendola alla tradizionale condizione artigianale, nell’immaginario anche culturale italiano; in particolare la sezione italiana, ospitata negli spazi dei Magazzini del Sale alle Zattere di Venezia. Quell’evento, sostenuto, oltre che dal Comune di Venezia, soprattutto da istituzioni americane come l’International Center of Photography di New York, diretto da Cornell Capa, elevò anche in Italia il concetto di fotografia come immagine emblematica del nostro tempo. Nella mia memoria d’anziano, fortunatamente carente nell’offrire qui una sintesi esaustiva della mia vita, prevale ovviamente il mio intervento nella rassegna ideata da Germano Celant per il Museo Guggenheim di New York, per presentare in ogni profilo culturale l’Italia degli anni tra il 1945 e il 1968. L’Italia del dopoguerra in effetti, con il titolo suggestivo, The Italian Metamorphosis. Tutte le discipline, dalla moda all’arte, dal design alla fotografia al cinema. Fui incaricato di scegliere cento fotografie tra gli autori emblematici italiani, da Elio Luxardo a Fulvio Roiter, da Gianni Berengo Gardin a Tazio Secchiaroli, Franco Fontana, Nino Migliori, Guido Guidi, Mario Cresci, Chiara Samugheo… La rassegna della fotografia venne ospitata nella Sala Mapplethorpe del Museo Guggenheim, che venne proprio in quell’evento da noi inaugurata. Tutto quel compendio venne raccolto in un monumentale catalogo, con il design grafico di Massimo Vignelli, un volume che rimane un documento fondamentale della cultura italiana contemporanea. E libri, libri, una serie di saggi miei, che non finirà, spero, con questo volume, o con il libro in corso di stampa da La Nave di Teseo diretta da Elisabetta Sgarbi: Confessioni di un fotografo novantunenne.

Senza nuovi progetti, che dopo il sogno mi attendano al mattino, credo che non sopravviverei fino ai cento anni, quelli promessi da Gillo Dorfles, che a sua volta è scomparso a 107. Ce la farò anch’io, pur di essere presente al duecentesimo anniversario dell’invenzione della fotografia, 1839-2039. Sono affaticato e concludo così in attesa di un’altra occasione di risveglio della memoria, con un po’ di malinconia, circondato dai libri della mia biblioteca, che rincuorano con calore e mistero la mia passione.

Italo Zannier

Venezia, 15 novembre 2023

Didascalie:

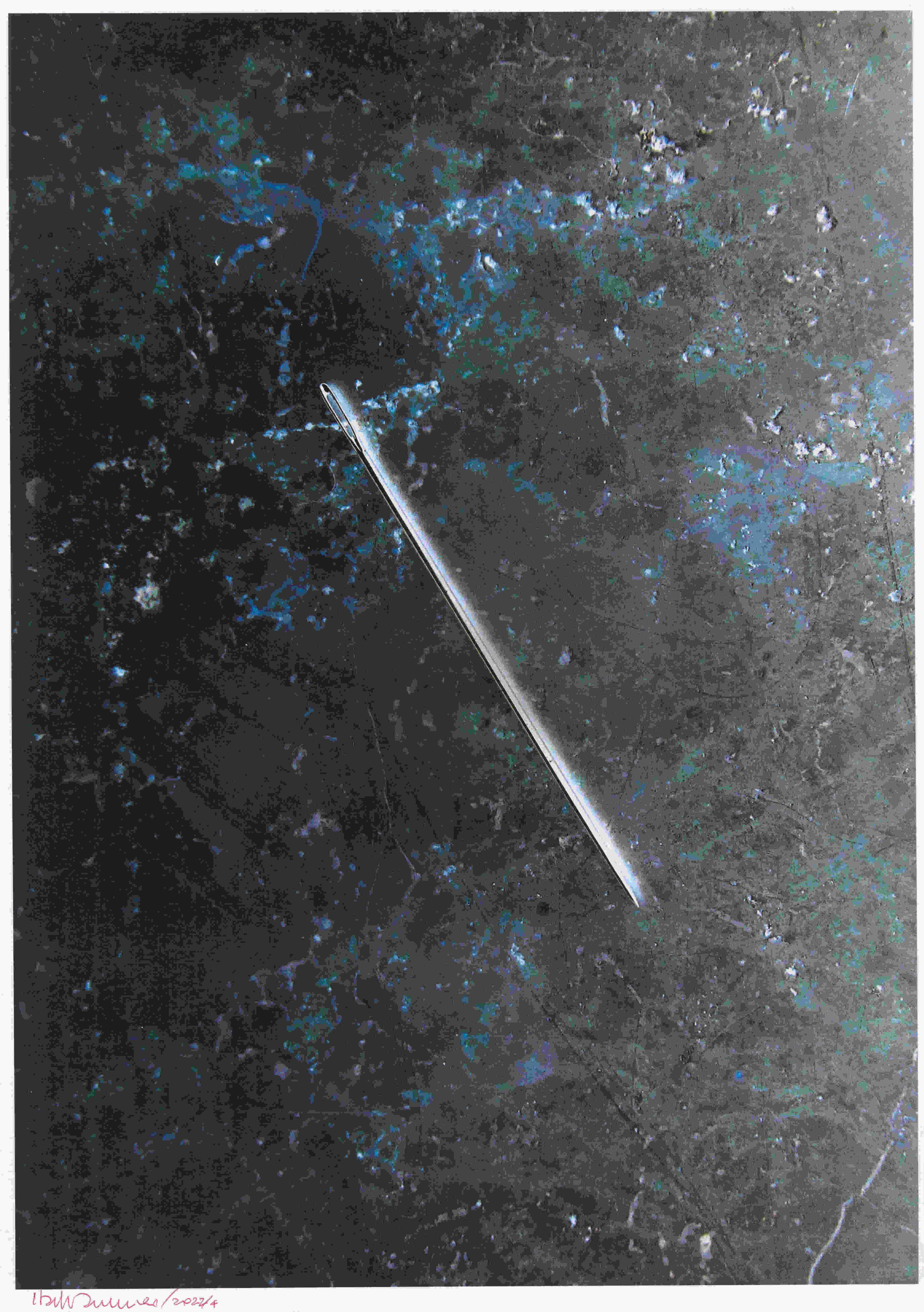

1. © Italo Zannier

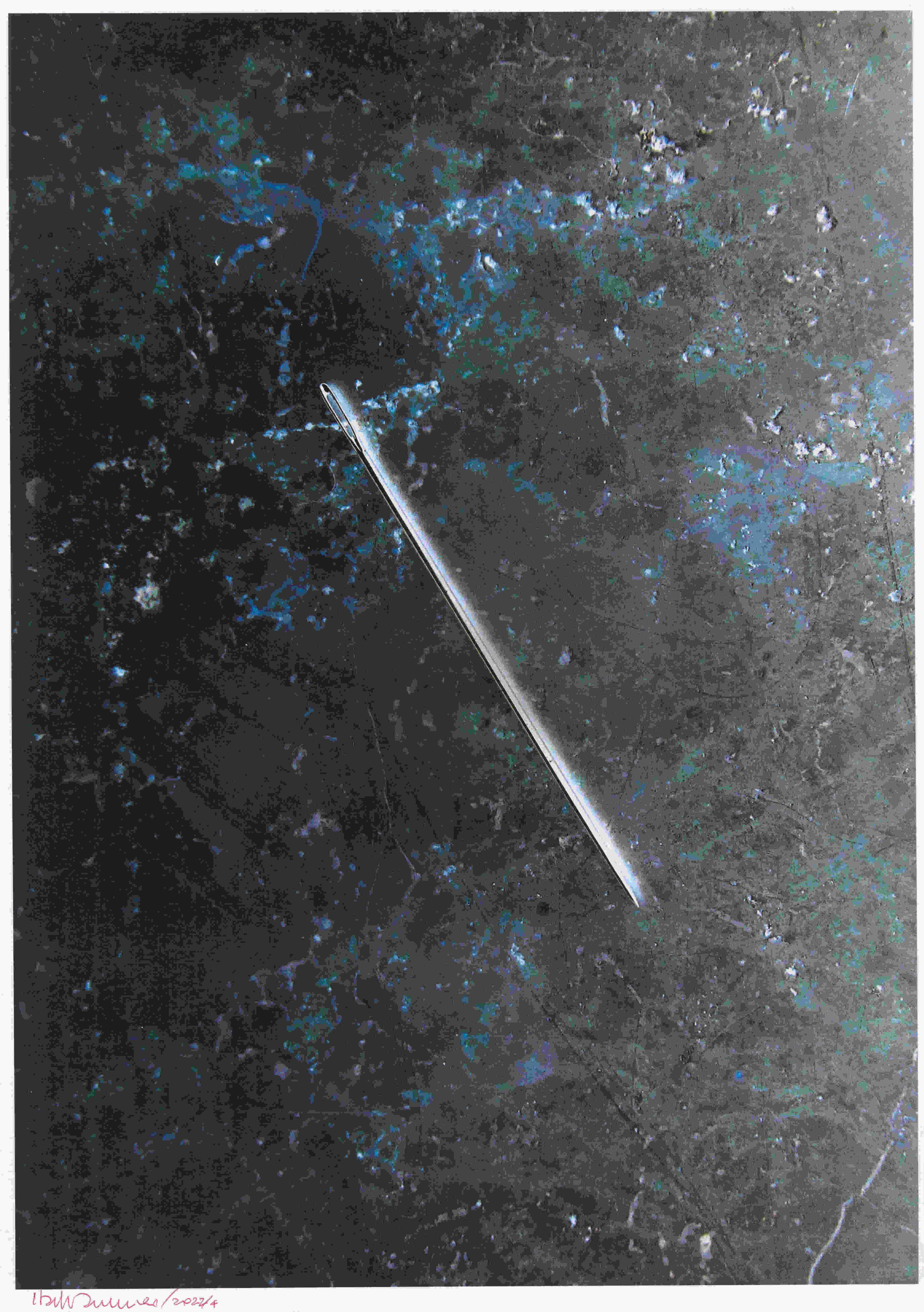

2. © Italo Zannier

3. Verso Tarceto, 1954, © Italo Zannier;

4. Interno friulano, 1968, © Italo Zannier;