Speciale William Klein: una vita artistica straordinaria

Pubblicato il : 25/03/2024 17:04:48

Il 19 aprile avrebbe segnato il 96° compleanno di uno dei fotografi più influenti del nostro tempo: William Klein, nato a New York nel 1928. In occasione di questa importante ricorrenza, un omaggio al genio visionario attraverso un'analisi approfondita del suo lavoro, della sua carriera e dalla sua vita grazie alle parole di David Campany che, riportate nel testo "Alla maniera di William Klein", tratto dal libro Il mondo a modo suo (Contrasto), ricostruiscono un'avvincente panoramica dell'universo creativo dell'autore.

ALLA MANIERA DI WILLIAM KLEIN

DAVID CAMPANY

Pochi artisti hanno un approccio tutto loro. Ancor meno quelli che si dedicano a cinema e fotografia e grafica. Il libro che stringete tra le mani poteva essere messo insieme solo da William Klein. Dalle prime composizioni astratte agli scatti dada-pop sulla New York degli anni Cinquanta. Da Roma, Tokyo e Mosca a Parigi, Londra e Algeri. Dalle pagine di Domus, Vogue e dei suoi libri fotografici alle oltre venti pellicole tra documentari e film di finzione: ecco Il mondo a modo suo, momenti che segnano più di sessant’anni di carriera e una guida ai brulicanti, voluttuosi, terrificanti, adorabili, insensati, furiosi, teneri, crudi e splendidi decenni che abbiamo vissuto dopo la Seconda guerra mondiale.

Oggi si presume che qualsiasi artista con una visione originale sia un outsider, soprattutto chi è più interessato al mondo in sé che al “mondo dell’arte” o al “mondo del cinema”. Ma questa etichetta mal si adatta a Klein, così immerso nelle contraddizioni della vita moderna, così intensamente curioso di capire come questa abbia lasciato un segno su tutti noi. Klein è andato dritto al cuore del capitalismo-globale-imperiale-del-petrococadollaro, e ha mostrato come abbia plasmato desideri, ideologie, persino il nostro subconscio. Klein è stato dentro ciò che conta e fuori da ciò che non conta.

William Klein nasce nel 1928 tra la Fifth Avenue e la 110th Street, al confine con Harlem, New York. Un bambino ebreo in un quartiere irlandese. È intelligente, entra in una buona scuola e può fare ciò che vuole, basta che lo faccia bene. All’età di dodici anni si ciba di grande cinema e gironzola per le sale semivuote del Museum of Modern Art. Troppo giovane per prestare servizio in guerra, studia Sociologia. Ma nel 1946 si arruola nell’esercito ed è inviato in Germania come radioperatore in cavalleria. Quello stesso anno vince la sua prima macchina fotografica in una partita a poker. Da allora ogni sua immagine è d’azzardo: scaltra, subdola, preveggente. Ma anche istintiva e spontanea: nel poker come nell’arte, l’ultima cosa che serve è uno schema fisso.

Animato da ciò che ha visto al MoMA, è ansioso di visitare Parigi. Nel 1947 ha l’opportunità di iscriversi alla Sorbonne. Due giorni dopo il suo arrivo, ferma per strada una donna bellissima per chiederle indicazioni. È Jeanne Florin, che presto diventerà sua moglie. Non ha senso far finta che dopo la guerra Parigi sia la stessa città di prima. Non è più il centro della cultura (nonostante offra ogni giorno le glorie della Cinémathèque Française di Henri Langlois). Di lì a breve Klein è accolto sotto l’ala protettrice del pittore-scultore-cineasta Fernand Léger. “Esci dalle gallerie”, lo esorta. “Pensa all’architettura. Pensa alla strada”. Il consiglio si rivelerà giusto, ma non colpisce subito nel segno. La carriera di Klein muove i primi passi dalle esposizioni: realizza dipinti astratti, hard-edge, che sono notati dall’architetto italiano Angelo Mangiarotti. Gli viene chiesto di riprodurli su séparé rotanti per il suo appartamento milanese. È il suo primo lavoro su commissione. Fuori dalla galleria, nell’architettura. Mentre fotografa l’allestimento, coglie l’effetto sfocato dei pannelli rotanti. La pittura si tramuta in scultura cinetica. I bordi e i contrasti netti degli hard-edge diventano fluidi. La macchina fotografica documenta e trasforma.

Nella camera oscura esplora pura luce, forme, materiali. La sua è una formazione da autodidatta guidata dalla lettura di Vision in Motion di László Moholy-Nagy e The New Landscape di György Kepes. Ritagliando fogli di carta con cerchi, quadrati, strisce realizza centinaia di fotogrammi astratti. Un ponte tra il Bauhaus prebellico e le arti grafiche a venire. Nel novembre 1952 la rivista di architettura e design Domus, di Gio Ponti, comincia a pubblicare i fotogrammi come copertine. All’inizio del 1954 Klein ne espone alcuni, insieme ai pannelli cinetici, in occasione di una collettiva al Salon des Réalités Nouvelles di Parigi. Il direttore di Vogue America, Alexander Liberman, è in città per assistere alle sfilate di moda e vede la mostra. Gli chiede di incontrarlo e Klein gli sottopone entusiasta altri lavori. Nel numero di aprile, Vogue pubblica le sue foto “alla Mondrian” di granai olandesi. Liberman è un pittore-scultore con un talento naturale per la grafica editoriale. L’incarico di direttore per Vogue gli permette di finanziare la sua arte e questo a Klein piace. Gli piacerebbe lavorare per Liberman a Vogue? Facendo cosa? Lavori fotografici originali. Perché no?

Dopo essere stato via otto anni, Klein torna in una New York familiare ma estranea. Un mondo di McCarthy e Marylin, Elvis ed eccessi, bombe atomiche e pubblicitari. L’astrazione deve lasciare il passo o essere incanalata in qualcosa di diverso. Vogue gli permette di creare e innovare per più di dieci anni. In realtà non ha altra scelta: è inesperto, quasi tutto è una novità, per lui. Ammira la bellezza patinata della migliore fotografia di moda, ma va per la sua strada. Fa esperimenti con l’illuminazione. Pose enfatiche rubate dai quadri e dai film. Le strade possono essere fotografate e le immagini ingrandite per collocarle nello studio come fondale. Persino la facciata di un negozio può essere ridipinta per accompagnare le collezioni stagionali.

Klein guadagna bene per la prima volta nella vita. In più, Vogue lo finanzia perché vada nelle strade e fotografi la scena urbana. “Mi sentivo come l’enorme pallone da parata di Macy’s che fluttuava sulla città dopo un milione di giri”, ricorderà. “Riconoscevo la città, ma la vedevo in un altro modo. Di colpo, le immagini e i suoni che mi erano mancati, che avevo dimenticato o di cui forse non mi ero mai neanche accorto, avevano il potere di tornare verso di me. Mi sentivo in uno spazio di trance. Ma avevo la possibilità di trascrivere quel che sentivo. Avevo a disposizione un apparecchio fotografico, anche se sapevo servirmene a malapena”. Per sei mesi fotografa con una straordinaria energia, realizzando centinaia di scatti. È quasi un gioco vedere quanto si possa fotografare, quanto si possa creare. La macchina fotografica è utilizzata per scoprire la città, la città per scoprire la macchina fotografica – una reciproca esplorazione nello spirito dell’Uomo con la macchina da presa di Dziga Vertov (1929).

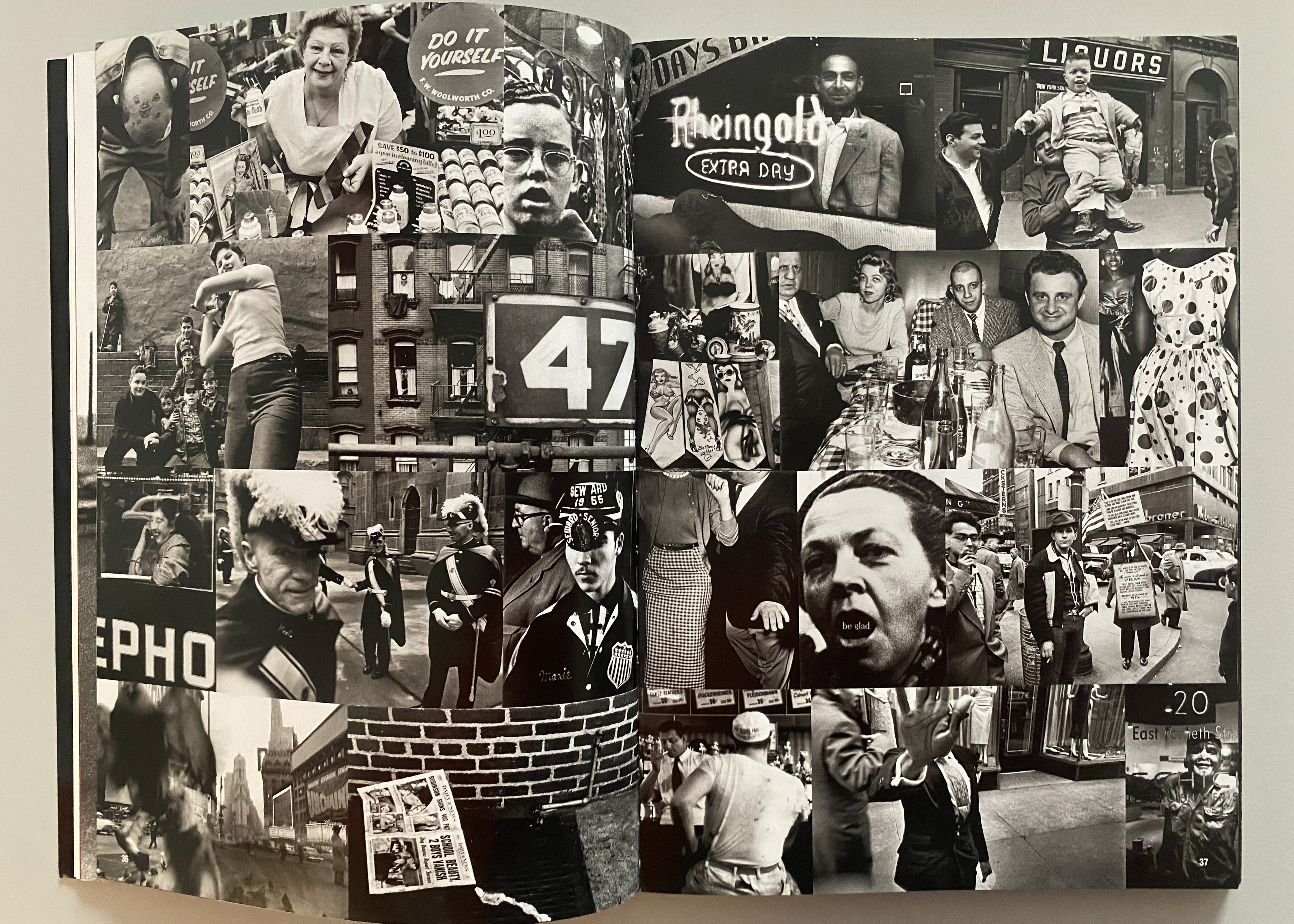

New York sta andando in pezzi, sta diventando uno slum, nonostante i newyorkesi non siano pronti ad ammetterlo. Klein sfrutta ogni tecnica “sporca” per dare corpo alla sua visione espressionista. Niente regole. Niente buone maniere. Distorsioni da grandangolo. Effetto sfocato. Messe a fuoco non convenzionali. Sovra e sottoesposizioni. Reazioni rapide. Situazioni casuali. Provocazioni. Poi, con tutte le lezioni apprese in camera oscura, i suoi negativi diventano materia prima. Ingrandimenti sgranati. Tagli feroci. Movimenti della messa a fuoco durante il processo di stampa. Caso. Divertimento. Azzardo. La fotografia non è mai apparsa più sporca, tagliente, o delirante. Neanche New York.

Klein non ha mai avanzato alcuna pretesa di oggettività, ma nei suoi lavori c’è un realismo psicologico più profondo. Una sincerità di sentimenti che Klein non consegue ritirandosi dal mondo per raggiungere una fredda distanza, ma tuffandosi in esso. La macchina fotografica non è tanto una barriera di vetro, quanto la chiusa di una diga. I suoi fotogrammi affollati vibrano di dramma umano in primo piano. L’osservatore è inscindibile dal soggetto osservato, coinvolto e complice. Una grande foto di Klein è un prodigio di organizzazione formale agguantata in un istante, ma non fa mai dimenticare che è anche uno scontro fisico. Un bacio o uno schiaffo. Nel migliore dei casi, entrambi.

È tutto troppo estremo per Vogue. Tuttavia Klein sa che dovrebbe farne un libro e prepara un impaginato che si spinge oltre il limite. Chiede alla copisteria di Vogue di riprodurre le sue immagini in formati diversi, liberando il processo creativo. Gli piacciono i toni crudi, grafici delle copie. Il risultato è Klein allo stato puro: le foto inquietanti, l’impaginato sperimentale, i caratteri tipografici come espressione artistica, objet trouvé. Non c’è una pagina uguale all’altra. Giustapposizioni esasperate, sequenze rapide e pagine doppie al vivo, frenetiche ed eleganti. E poi ci sono le didascalie ironiche sulla vita di strada e l’alta società: “New York è un monumento al $. Il $ è responsabile di tutto, nel bene e nel male, ed è la cosa migliore che la città abbia da offrire”. Persino il titolo è un strillo da giornale da quattro soldi + uno slogan pubblicitario: Life is Good & Good for You in New York: Trance Witness Revels (“La vita è bella & Bella per te a New York: un testimone in trance fa baldoria”).

Tornato a Parigi, mostra il menabò a Chris Marker, l’enfant prodige cineasta/editore che ha fondato la collana “Petite Planète” alle Editions du Seuil. Marker mette a rischio la propria carriera puntando sul libro, che viene pubblicato senza modifiche a Parigi (dove vince il Prix Nadar), a Roma e a Londra. Ma non negli Stati Uniti, dove la sua sfrontatezza esula dal formalismo posato e dall’alienazione malinconica ancora imperante. Se fosse stato pubblicato anche lì, forse il libro di Robert Frank The Americans (1959) si sarebbe sentito meno solo. Ciononostante, molti giovani fotografi scoprono il libro e il suo influsso si diffonde persino in Giappone, dove Daidoˉ Moriyama e altri fotografi abbracciano la sua forza grafica, antiautoritaria. “Conta solo la sequenza […] come in un film”, dice Klein a proposito del libro. Incoraggiato da Chris Marker e dal regista Alain Resnais, Klein fa l’inevitabile salto. Il suo primo film è un documento vivido e sgargiante delle insegne luminose di Manhattan. Le pubblicità sono lì per attirare l’attenzione, così Klein si limita a filmare le luci lampeggianti, le parole che scorrono sugli schermi e le forme astratte dai colori chiassosi. L’incantesimo del commercio amplificato ed estraniato. Questo collage di quattordici minuti viene montato a Parigi e intitolato Broadway by Light (1958). Mentre torna a New York in nave con la prima copia, Klein incontra Orson Welles. Dopo una proiezione improvvisata, Welles dichiara che è il primo film che deve necessariamente essere a colori. Inoltre il suo tono precorre ciò che in seguito identificherà la Pop Art. Ma la consapevolezza di aver realizzato il primo film pop arriverà molto dopo. Klein gioca sempre in anticipo e non è il tipo che perde tempo a ripetersi. Come tutti i pionieri, è destinato a essere oggetto di grandi elogi e fraintendimenti.

Comincia a viaggiare in lungo e in largo, e nascono altre tre pubblicazioni: Rome (1959), Moscow e Tokyo (entrambi del 1964). Le foto e gli impaginati sono più controllati e la scrittura più incisiva. Per Klein un libro non è un veicolo per presentare una collezione di preziosi rettangoli. È un mondo sconfinato. Non è “Questo mi piace, quest’altro non tanto”. Coinvolge il lettore. Il suo metodo è straordinario. In ogni nuova città che visita riesce a trovare i soggetti e le immagini che rivelano il suo sistema nervoso. Come il regista Federico Fellini (che vede il libro New York e lo invita a Roma perché gli faccia da assistente), Klein percepisce le connessioni tra chi è potente e chi è privato di ogni diritto, tra la tradizione e le aspirazioni del Dopoguerra. Non coglie solo gli scontati rapporti economici, ma anche quelli emotivi. La sua macchina fotografica, che trova la bellezza e il grottesco ugualmente fotogenici, è il passaporto per accedere a un ordine sotterraneo della società.

Tutti insieme, gli studi su queste quattro città sono oggi riconosciuti come uno dei momenti più alti nella storia del libro fotografico, un esperimento intenso e necessario. L’ipergiornalismo di Klein straccia le regole del reportage, ma così facendo anticipa la sua reinvenzione. Questi libri sono grandi opere giornalistiche, complesse testimonianze del loro tempo, luogo e creatore. Quando le riviste non sono più in grado di valutare cosa conti in un reportage fotografico, il fotogiornalismo deve essere ripensato. La sua fisionomia deve essere scoperta e plasmata in mezzo alle cose. Klein ha trovato il modo di mettere l’innovazione e la trasgressione al servizio di un più profondo impulso documentaristico. Solo più tardi la sua non-conformità potrà essere compresa per quella che è sempre stata: non uno stile, o un “atteggiamento”, ma un modo di evitare giudizi affrettati e tenere aperti i canali della comunicazione. Cinquant’anni dopo, i giovani fotografi vanno ancora pazzi per questi libri.

Klein diventa un esploratore sociale sicuro di sé, un creatore di immagini consumato e un artista spiazzante. Che altro fare? Ancora cinema. Prima il cortometraggio di quattordici minuti How to Kill a Cadillac (1959); poi è assunto come consulente artistico per il folgorante Zazie nel métro (1960). Segue una serie di film per la televisione francese, tra cui gli schietti servizi di denuncia Le business et la mode e Les français et la politique, che viene censurato. Entrambe le tematiche compariranno nei suoi lavori successivi.

Nel 1964 è a Miami per riprendere l’incontro per il titolo mondiale di pesi massimi tra Cassius Clay e Sonny Liston. Clay è un personaggio temuto e odiato dall’America. Un nero di talento e sicuro di sé con un umorismo tagliente, sguardi incisivi e ganci destri ancora più incisivi. Il parallelismo con Klein, l’ebreo newyorkese-parigino iconoclasta, è assurdo ma inevitabile. Entrambi stanno inventando se stessi, giocano d’astuzia per superare la propria condizione, prendono in contropiede le aspettative, si tirano fuori dai guai con le parole. Come il resto del mondo scoprirà presto, Clay è imprevedibile di fronte alla macchina da presa, ma Klein è altrettanto rapido. Se la maggior parte dei cameramen sono ipnotizzati dal suo carisma, Klein guarda al di là dell’uomo per svelare la sua relazione con la cultura della boxe, con Malcolm X, con l’Islam e il circo frenetico che gira intorno alla celebrità. A essere rilevante è tutto ciò che è fuori dal ring. Oggi l’approccio cauto al film documentaristico rientra nella norma. Klein è all’avanguardia nello sviluppo di una nuova forma di cinema che prende le mosse dal cinéma verité insieme alla nouvelle vague. Ha abbastanza materiale per realizzare tre film. Cassius the Great esce nelle sale come un documentario di due ore. Nel 1974 viene rimontato con nuove riprese fatte durante l’incontro con George Foreman nello Zaire, e distribuito con il titolo di Muhammad Ali the Greatest.

Nel frattempo, Klein continua a scattare foto di moda. Le migliori hanno l’imprevedibile energia delle foto di strada. Nell’aprile del 1960, Vogue presenta un’immagine che annuncia gli atteggiamenti del decennio alle porte. Due modelle con abiti bianchi e neri di Capucci passano l’una accanto all’altra sulle strisce pedonali bianche e nere di piazza di Spagna, a Roma. Nella compressione del teleobiettivo, le modelle, sul cui volto è impresso un finto distacco, risplendono del caos delle strade – gli uomini si chiedono se siano prostitute. I passanti diventano comparse e il mondo diventa teatro. Ognuno è un’immagine potenziale, come dichiareranno a breve gli alti sacerdoti della filosofia dei media. Klein non ha mai tenuto in grande considerazione i propri lavori di moda, ma forse è proprio questa la chiave del loro successo. Mettete in pausa un film di Klein in un istante qualsiasi, noterà Chris Marker, e vedrete “una fotografia di Klein con lo stesso apparente disordine, la stessa sovrabbondanza di informazioni, gesti e sguardi puntati in ogni direzione, e allo stesso tempo governati da una prospettiva rigorosa, organizzata”. Qui êtes-vous, Polly Maggoo? (“Chi sei, Polly Maggoo?”), del 1966, è il suo primo film di finzione, nonostante venga da chiedersi quanto sia davvero una finzione. In apparenza è una satira farsesca sugli eccessi dell’industria della moda, un ambiente che Klein conosce fin troppo bene. La vanità. Il culto del denaro. L’elevazione del gusto orientato dal mercato a pseudo-manifesto. Modelle con assurdi abiti di alluminio: una stoccata al concetto di “abito come architettura” di André Courrèges. Stilisti, giornalisti, editori e leccapiedi di ogni sorta alla deriva in un paesaggio immaginario di illusioni e disgusto di sé. L’umorismo tagliente affonda la propria lama, il film è disseminato di battute comprensibili solo dagli addetti ai lavori, tanto da diventare un cult. Ma c’è una corrente sotterranea triste, dolceamara. L’unico personaggio positivo è proprio quello di Polly Maggoo, interpretata dalla modella Dorothy MacGowan. Una donna complicata strappata all’anonimato per il suo aspetto. Vediamo elogiare, mercificare, sfruttare e saccheggiare la sua immagine perché diventi proprietà pubblica. Per Klein sarebbe fin troppo semplice “rendere l’idea”, se volesse. Ma il film, più che denunciare i bersagli facili della cultura, intende piuttosto rivelare come questi siano sintomi di desideri contraddittori e debolezze tutte umane. Stanley Kubrick dirà a Klein che con questo film si era rivelato almeno dieci anni avanti rispetto a chiunque, forse un po’ troppo perché potesse essere compreso. In questi anni è il film di Antonioni Blow-Up (1966) ad attirare l’attenzione della critica e del pubblico, ma il suo nichilismo altezzoso presto diventerà datato. Polly Maggoo, con i suoi valori morali improbabili quanto sinceri, è rimasto attuale, e continua ad avere più ammiratori che mai.

Nonostante la sfacciata presa in giro dell’imperatrice di ghiaccio di Vogue Diana Vreeland, Polly Maggoo non segna la fine della carriera di Klein nel mondo della moda. Che tuttavia verrà presto. In un modo o nell’altro, tutta la sua produzione ha guardato agli effetti dei mass-media e alla loro relazione con il potere politico: le iperboli, le menzogne, la manipolazione dell’opinione. Ma ciò che le permette di elevarsi sopra il cinismo è la sua dimensione umana, un tenero nucleo di empatia. Ad ogni modo, gli sconvolgimenti globali e l’intensificazione del dibattito politico della seconda metà degli anni Sessanta metteranno alla prova tutti gli artisti impegnati della sua generazione.

Nel 1967 Klein è a New York per girare una sezione del film in sette parti Loin du Vietnam, cui partecipano anche Alain Resnais, Joris Ivens, Chris Marker, Claude Lelouch, Agnès Varda e Jean-Luc Godard. Monta insieme le sue riprese di sfilate a favore della guerra e manifestazioni antimilitariste. “Bombe su Hanoi!”, gridano alcuni. “Le grandi industrie si arricchiscono! I soldati muoiono!”, gridano altri. L’assenza della voce fuori campo produce un effetto spiazzante, che proietta lo spettatore proprio nel mezzo.

Klein si immerge ancora più a fondo in questo spaesamento. Girato quello stesso anno, Mister Freedom è uno dei film più inflessibili ed energici mai realizzati. Un implacabile dramma fantascientifico con toni fumettistici e vaudeville sulla deformazione psicosessuale di un’ideologia americana intrappolata da fantasie imperialiste, repressione religiosa, culto della celebrità e una fatale incapacità di crescere. Il dottor Freedom (Donald Pleasance) spedisce a Parigi Mr Freedom (un fusto americano arrogante e vulnerabile interpretato da John Abbey) perché sconfigga la Minaccia Rossa e il Pericolo Giallo. Delphine Seyrig interpreta una tentatrice pazzoide e doppiogiochista con espressioni e pose che faranno da impronta a Madonna e Lady Gaga. Vediamo l’esterno dell’Ambasciata della Libertà, poi taglio sull’interno di un supermercato. La politica è stata rimpiazzata dai prodotti. La sceneggiatura attinge ovunque, dai thriller politici ai cartoni animati di Chuck Jones. Consumismo, paranoia e impotenza sono dissezionati e sparpagliati sul pavimento. Se Polly Maggoo si preoccupava del divario tra la femminilità e la sua immagine, Mister Freedom affronta la virilità e le sue illusioni. Gli sgargianti storyboard a pennarello di Klein sono tradotti sullo schermo nel modo più letterale possibile. Vengono realizzati costumi di scena per l’intero cast, che combinano materiali di scarto in plastica con attrezzature sportive e industriali. Fabbriche in disuso sono ridipinte per accordarsi al tutto. Questa miscela di simboli ad alta energia produce un film inclassificabile. È cinema come “guerriglia semiotica”. L’intero progetto di Mister Freedom è visionario. Precorre la mise-en-scène totale di costumi, personaggi e ambientazione che ritroveremo in Arancia meccanica di Stanley Kubrick, Blade Runner di Ridley Scott, Brazil di Terry Gilliam e nella videoarte di Matthew Barney e Nathaniel Mellors, solo per citarne alcuni.

Il montaggio di Mister Freedom è interrotto a causa degli avvenimenti del maggio ’68. Intorno alla metà dello stesso mese, Klein partecipa al Summit del Cinema Rivoluzionario di Meudon. È una conferenza di interventi che si susseguono senza sosta e presto Klein ne ha abbastanza. Vuole uscire per le strade e ciò che filma è una conferenza in sé: dibattiti, assemblee generali, analisi, conversazioni, confessioni, discussioni, discorsi, dichiarazioni, raduni formali e informali. Il circolo di cineasti progressisti dovrebbero unire gli sforzi per offrire una rappresentazione alternativa della sinistra unita, ma ognuno va per la sua strada. Dieci anni dopo, esce finalmente nelle sale Grands soirs et petits matins (Maydays, 1978). Pochi altri film hanno restituito alle generazioni successive il senso del fervore politico, dell’intensità intellettuale e dell’esperienza fisica di quel periodo. Sembra confermare ancora una volta che gli spettatori cui Klein si rivolge non siano i suoi pari, o contemporanei, ma un pubblico che non esiste, un pubblico a venire. Quando Mister Freedom è finalmente proiettato nelle sale nel 1969, la critica e il pubblico immaginano sia la sua risposta al maggio ’68, quando in realtà è una sua anticipazione. Persino le scene di scontri presenti nel film sembrano riprese delle strade di Parigi tratte dai telegiornali.

La militanza continua. Klein è invitato ad Algeri al Festival culturale panafricano del 1969, un evento epocale che raccoglie artisti, musicisti, cineasti e intellettuali provenienti dall’Africa e dal mondo. Il film su Cassius Clay qui è stato un successo, proiettato nelle sale per sei mesi. Riprendere il festival rappresenta un impegno notevole, gli eventi si susseguono a tutte le ore in tutta la città. Klein deve coordinare diverse troupe, ognuna con un regista-cameraman come lui. Il festival invita movimenti di liberazione di altri Paesi. Sono presenti anche le Pantere Nere, con il loro “Ministro della Cultura” Eldridge Cleaver (in fuga dall’FBI). Klein e Cleaver si incontrano, e il risultato è uno spontaneo film-ritratto, che mostra in Cleaver il suo connubio di scaltra analisi sociale e comportamenti imprevedibili. Nel corso di tre giorni e tre notti, lo osserviamo comprare un coltello a serramanico nella Qasba, spiegare la sua visione politica, sballarsi e complottare per il rovesciamento del governo degli Stati Uniti. Le sequenze più incendiarie non verranno inserite nella versione definitiva del film. Sempre solidale con gli outsider, gli oppressi e i cani sciolti, Klein è fondamentalmente favorevole alla causa delle Pantere Nere. Ma, come in ogni suo film, sono le sfumature della personalità, il teso equilibro di forze razionali e irrazionali a suscitare interesse. Un uomo non è un partito politico. Censurato in Francia, Eldridge Cleaver, Black Panther (1970) esce nelle sale a New York con biglietti “dal prezzo rivoluzionario”, visto che il cinquanta percento dei profitti andrà alle Pantere.

I film girati in Algeria arricchiscono il percorso di Klein attraverso tempi e spazi che hanno assunto una forte valenza politica. Nel decennio successivo, girerà più di duecentocinquanta spot pubblicitari nel tentativo di finanziare i propri progetti. E anche qui, lo fa da innovatore: i suoi spot per la Dim e la Citröen diventano pietre miliari. Sono questi lavori a ispirargli il suo terzo film di finzione, Le couple témoin (“La coppia modello”), del 1975-6. In preda a una delle sue fantasie tardo-gaulliste di urbanizzazione, la Francia sta progettando di creare nuove città dal nulla – niente storia, niente evoluzione, nulla di organico. Klein e sua moglie progettano un film su larga scala, ma alla fine sono costretti a realizzarne uno più modesto (e molto più efficace). Una giovane coppia vince a un concorso la possibilità di vivere in un appartamento in una di queste nuove città. Gli interni sono bianchi e vuoti. Li guardiamo scegliere sui cataloghi tutti gli arredi, i mobili e gli elettrodomestici che desiderano. Appena occupano l’appartamento, sono sorvegliati da psicologi, intervistati da sviluppatori di prodotti, contattati da politici, filmati da una troupe televisiva e osservati da un’intera nazione. Sottoposti ininterrottamente a questo sguardo indagatore, i due cominciano ad andare in pezzi. In realtà, tutte le persone coinvolte perdono la loro prospettiva. Quando gli uomini sorvegliano gli uomini, l’oggettività diventa impossibile. Guardare questo film adesso, all’epoca dei “reality”, è scioccante e rivelatore. Com’è riuscito Klein, trentacinque anni fa, a elaborare una previsione così accurata? Forse la realizzazione di spot televisivi gli ha permesso di cogliere i dettagli, ma che dire del quadro d’insieme? Della progressiva erosione della privacy? Della trasformazione dei cittadini in raccolte di dati utili a fini commerciali? Della strisciante intrusione dei poteri corporativi all’interno del regime democratico? Più profondamente, Klein ha previsto la contrazione dell’immaginazione, la vera risorsa che potrebbe aiutarci a sgusciare via dalle trappole della società tecnocratica. Il futuro prossimo di Le couple témoin è agghiacciante. Ma ancora una volta, sotto la superficie dello straordinario impianto artistico e narrativo, ci sono due anime. Ansiose. Tenere. Divertenti. Umane. Seguono altri documentari, alcuni di breve durata, altri lungometraggi veri e propri. In The Little Richard Story (1980), il cantante si ritrova ad affrontare un momento critico della propria vita e carriera. Little Richard abbandona il set e costringe Klein a fare provini a imitatori che possano impersonarlo. Il risultato è un’immagine della nascente cultura del karaoke e dei talent show alla American Idol. Patito di sport da tutta una vita, Klein riprende poi il dietro le quinte degli Open di Francia di tennis (Roland Garros, 1982), in un periodo in cui il torneo vedeva la partecipazione di grandi personalità.

Mode en France (1986) segna un ritorno alla moda dopo vent’anni. Un reportage cinematografico suddiviso in tredici capitoli, come fossero servizi speciali di una rivista, ognuno realizzato in collaborazione con uno stilista. Dapprima, una corsa spericolata attraverso un secolo di moda femminile; poi scene di un mercatino in cui sono tutti vestiti con gli abiti postmoderni e kitch di Jean-Paul Gaultier. Una soirée parigina con una collezione di Claude Montana. Una cabina in cui modelle dalle gambe chilometriche si raggomitolano per fare le loro confessioni. Grace Jones e Linda Spierring che interpretano una pièce di Marivaux vestite da Azzedine Alaïa. In mano a un autore meno capace, questo materiale avrebbe prodotto un esempio di mero teatro, ma l’occhio di Klein per i dettagli rivelatori e il rifiuto di esprimere giudizi drastici generano un film che sopravvive agli stili e ai linguaggi corporei che classifica.

Intorno alla metà degli anni Ottanta, il pubblico comincia a essere al passo con ciò che Klein ha realizzato nei suoi primi trent’anni di carriera. La fotografia sta diventando un’arte da museo e arrivano i primi inviti a esporre. Ovviamente, la sua carriera ha preso slancio quando ha lasciato le pareti delle gallerie per la carta stampata e il grande schermo, ma Klein accoglie questi inviti come un’opportunità per rivedere l’imponente corpus di lavori che ha creato con tanta vitalità.

Questo significa tornare sui provini a contatto, quelle griglie di trentasei pose che tanto rivelano sulle scelte inconsce del fotografo. Ecco tornare vividamente davanti ai suoi occhi una precedente vita della mente e dello sguardo. Klein si sofferma sulle annotazioni rosse e nere in matita dermografica che segnano quali fotogrammi sono stati scelti e quali accantonati. Perché questa immagine? Perché questo taglio? Perché questa è stata trascurata? Nuove scoperte. (Perché quello scatto di un ragazzo sorridente con una bottiglia di Pepsi non è stato inserito nel libro New York?)

Ne vengono fuori due progetti importanti. Nel 1989 Klein comincia a lavorare a Contacts, una serie di cortometraggi innovativi in cui i fotografi parlano del loro processo creativo. Sentiamo la loro voce fuori campo mentre una macchina da presa fissata a un banco ottico verticale riprende i loro provini. Klein inaugura il progetto con un cortometraggio di quattordici minutisul proprio lavoro. È sempre stato molto sfuggente nel descrivere qualsiasi “filosofia della fotografia”, ma questo film è quanto più si avvicina alla definizione della sua filosofia: “Una fotografia è scattata in un centoventicinquesimo di secondo. Cosa si conosce del lavoro di un fotografo? Un centinaio di immagini? Diciamo centoventicinque. Be’, quello è tutto il suo lavoro. Che quindi arriva a durare, in tutto, un secondo […] Ecco la vita di un fotografo, persino di un grande fotografo, come si suol dire: due secondi”. Durante tutto il cortometraggio, il suo modo di esprimersi sembra improvvisato come le sue fotografie. Il suo accento tutto particolare, né americano né francese, non si metteva al servizio di un progetto così sorprendente dal 1962, quando Klein si era prestato a fare la voce fuori campo per l’edizione inglese del foto-film di Chris Marker La jetée, altro grande esempio di filosofia della fotografia.

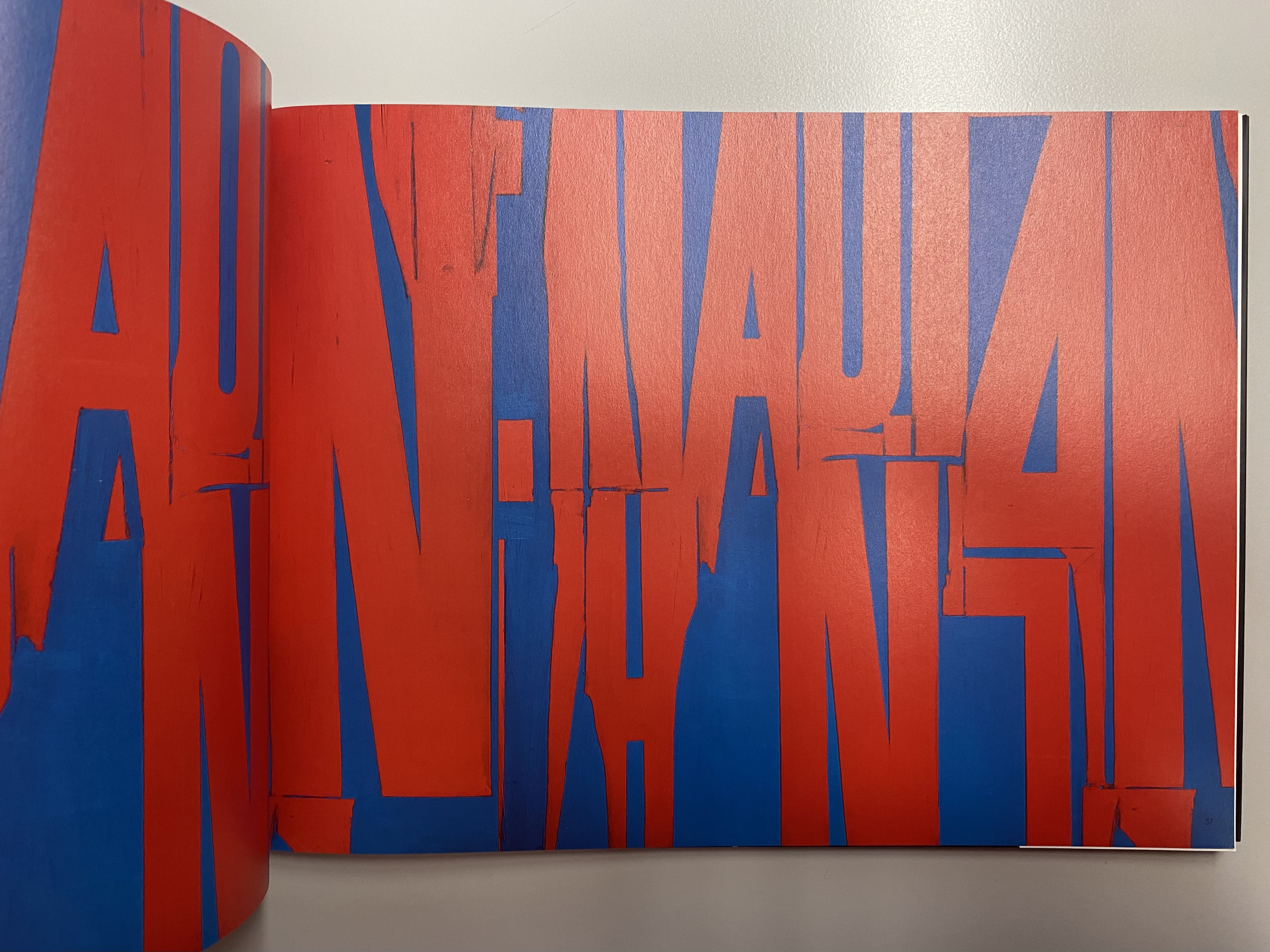

Inoltre comincia a ingrandire spezzoni dei suoi provini, a stamparli nel formato dei primi dipinti. Per troppo tempo i fotografi si sono accontentati di esporre fotografie grandi quanto le pagine di un libro, di realizzare stampe che risplendevano come piccoli gioielli nelle loro cornici. Non Klein. Alcune delle sue immagini ormai famose possono essere viste in una sequenza che mostra l’istante prima e dopo. Su queste stampe grandi come murales, la matita dermografica è sostituita da pennellate negli stessi colori primari che abbiamo visto in Le couple témoin, in Mister Freedom, e via via indietro fino a Broadway by Light e ai primi lavori astratti. Consapevolmente o no, questo lavoro fa rivivere quell’istante del 1952 in cui tutto è cominciato, quando un colpo di pennello e una macchina fotografica si incontrarono per caso in quell’appartamento milanese.

Klein ricomincia a fotografare dopo quasi vent’anni. In un primo momento torna a uno dei suoi temi preferiti: il caos controllato dei backstage delle sfilate di moda; poi realizza una serie di scatti di moda narrativi ispirati dai film di serie B, da Imelda Marcos e da reietti culturali di ogni sorta. Sotto molti punti di vista, Klein trova che il mondo della moda sia più aperto alla sperimentazione, e le riviste sono altrettanto felici di lavorare con lui. Vogue Francia, Esquire, Jardins des Modes, Vanity Fair, Harper’s Bazaar.

Torna per le strade con la sua 35mm e riprende a scattare lì dove i suoi libri fotografici sulle città si erano interrotti. Il risultato è la pubblicazione di Close Up (1989), che mescola vecchie e nuove fotografie. Tutto il suo lucido dinamismo è ancora lì, una rarità negli street photographer che hanno superato gli anni della giovinezza. L’anno successivo pubblica un libro sulla Torino dei Mondiali di Calcio. Mentre i suoi film sono proiettati in retrospettive in Europa e America, Klein continua a realizzare documentari. Babilée ’91 è un film di sessanta minuti sull’enfant terrible della danza francese. Proprio come Klein, anche Jean Babilée si è reinventato più volte nel corso della sua vita, con alterni successi, ed è tornato a danzare all’età di sessantotto anni.

In and Out of Fashion (1994) è un lungometraggio di Klein che ripercorre la sua carriera. Limita quanto più possibile i propri commenti, lasciando che le sequenze di fotografie e spezzoni dei suoi film parlino da sole. È un compendio folgorante. Insieme a un libro con lo stesso titolo, il film introduce un eccezionale corpus di opere alle nuove generazioni di spettatori. Lo status di Klein come una delle più importanti figure della cultura del Dopoguerra è indiscutibile. Riceve una lunga serie di premi prestigiosi e continua a esporre in tutto il mondo. Molti artisti, a questo punto, sarebbero stati più che contenti di chiudere bottega, molti altri avrebbero perso incisività decenni prima. Ma Klein è sempre inarrestabile, immerso nella cultura e nella politica del suo tempo.

Uno dei momenti culminanti della sua produzione più recente è l’epico Le Messie (1999), una sintesi di tutte le sue tematiche principali. La grande opera di George Friedrich Händel assume la forma di una dichiarazione millenaristica per profani. L’oratorio è presentato nella sua interezza da una successione di interpreti, dilettanti e grandi professionisti. Un coro gospel di drogati. Il coro della Sugarland Prison in Texas. Un coro di poliziotti di Dallas. Mecenati. Uomini muscolosi. Per Gesù. Una donna in cerca di redenzione che si fa tatuare sul corpo scene della Bibbia. Queste e innumerevoli altre scenette di vita americana sono intrecciate a riprese di alcuni dei migliori musicisti e cantanti al mondo. Il sacro e il profano sono incastrati a forza insieme. L’alto e il basso. Il rozzo e il raffinato. Il dilettante e il professionista. Chi altro avrebbe osato anche solo sognare un film del genere e realizzarlo? Forse Hieronymus Bosch, se avesse avuto una macchina da presa. Klein capisce che se il Messiah di Händel riesce ancora a comunicarci qualcosa è perché non parla davvero della venuta di un salvatore. Ma di cosa possiamo fare qui e ora. Mentre alcuni restano ad aspettare, altri sono ostacolati dai casi della vita, e altri ancora, un numero ristretto e pericoloso, attende l’arrivo di un’apocalisse che ponga fine alla loro valle di lacrime. Klein non ha mai mostrato interesse per l’aldilà, né ha mai aspettato il suo arrivo. Ha usato la sua libertà per mostrare cosa sia la vita moderna. Non come potrebbe o dovrebbe essere, ma come è.

La sua è stata una vita artistica straordinaria. Non c’è dubbio che il percorso di William Klein sia irripetibile, ma la sua continua influenza suggerisce che possa essere almeno un modello, un faro di indipendenza. Sempre curioso delle persone. Coraggioso, audace. Pronto a essere frainteso. E anche ottimista.

David Campany

Didascalie:

1. Simone + Nina, Piazza di Spagnna, Roma 1960

2. Collage di foto scattate a New York, 1955

3. William Klein, Retrospettiva, Contrasto, 2006

4.Figurine di baseball, nel mio vecchio quartiere, New York, 1954-55

5. William Klein – Contacts, Contrasto 2008

6. Club Allegro Fortissimo, Parigi, 1990

7. William Klein: Paintings, Etc, Contrasto 2013

8. Diamanti in movimento, 1953

9. Ping-pong nel cortile di HLM, Mosca, 1960

10. Isabella Albonico + Opéra e mutanti, Parigi 1960

11. Cabina e modelle op-art, 1965

12. Sfilata del Capodanno cinese, Parigi, 2001

13. Place de la Nation, Parigi, 2002

14. Concerto dei Rolling Stones, Parigi, 2002

15. Dipinti lettristi per murali, 1963-64

16. Still life + bilancia e lampada, 1949