Dal nostro archivio: Perdersi a guardare di Mimmo Jodice

Pubblicato il : 26/02/2024 15:44:16

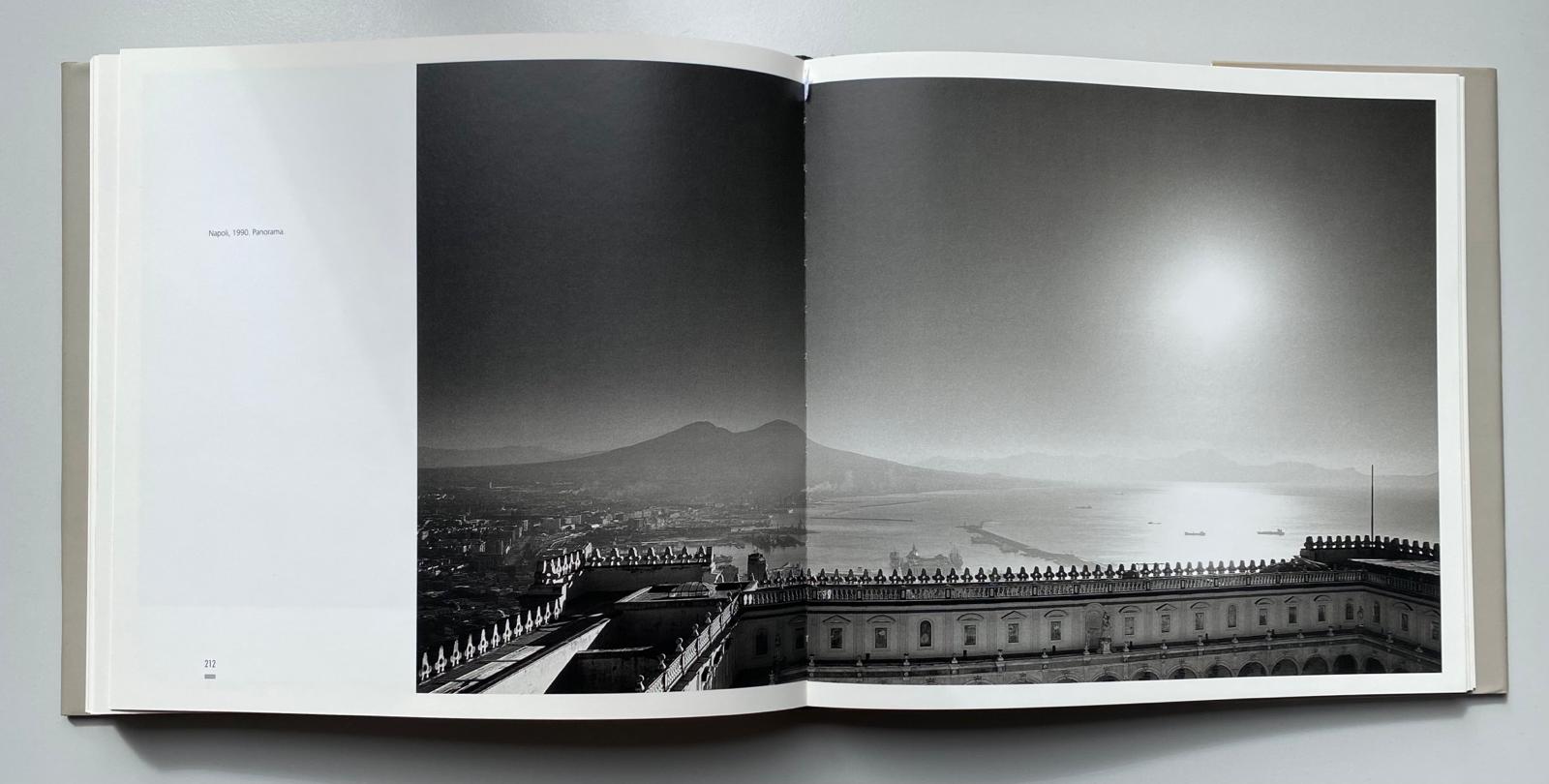

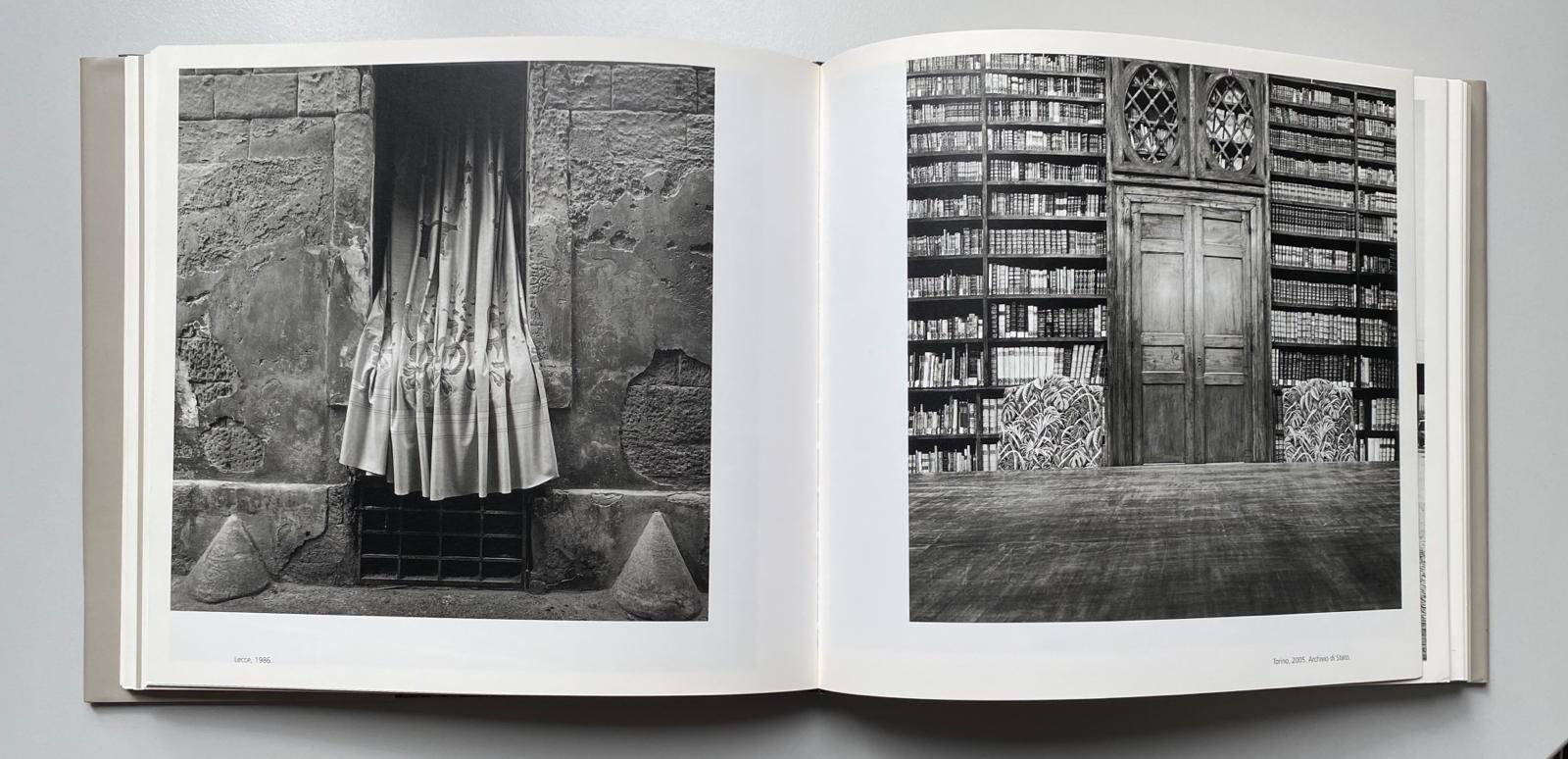

In questi anni di lavoro e di conoscenza del nostro paese Mimmo Jodice non ha mai smesso di guardare, scoprire, meravigliarsi di possibili bellezze e armonie inattese, di improvvisi squilibri e di magie della visione. In Perdersi a guardare (Contrasto) che raccoglie trenta anni di fotografie e ripercorre le tappe di un lungo e affascinante viaggio fotografico in Italia, Francine Prose racconta il potere delle immagini del maestro.

Il Potere delle immagini

È difficile, se non impossibile, dire almeno una sola cosa vera su un paese o sulle persone che ci vivono. Ogni aggettivo suggerisce il suo contrario. Ogni affermazione evoca una contraddizione che conduce, a sua volta, al paradosso. Anche la nazione più piccola sembra grande. Un paese è ricco quanto i suoi abitanti più facoltosi e povero quanto i suoi cittadini più indigenti. Progresso e conservazione, innovazione e tradizione coesistono nella stessa regione, nello stesso quartiere, nello stesso isolato. Le torri merlate di una cattedrale possono ergersi al centro del quartiere urbano più degradato, così come le fondamenta appena scavate di un grattacielo ancora da costruire possono svelare i resti di un’antica civiltà.

Considerata la sfida di rappresentare in modo utile o fedele un paesaggio naturale o urbano caratteristico, una cultura o un carattere nazionale - e ammesso che esista un carattere nazionale - non c’è da stupirsi se si cede così spesso alla tentazione dello stereotipo e del luogo comune. Tutti sanno che il cappello da cowboy e i pantaloncini di poliestere a quadri sono le basi del guardaroba americano, così come l’immaginario popolare insiste ostinatamente sulla caricatura del francese col basco, la baguette infilata sottobraccio e il mini-barboncino viziato che gli trotterella alle calcagna. E l’Italia? Non fa eccezione. C’è il Colosseo, il gondoliere che canta, la mamma vestita di nero con un grande piatto di pasta. Nel frattempo, però, la storia ci ha dimostrato più volte che la semplificazione non solo è inutile, ma anche dannosa, nella sua capacità di alimentare una cecità che oscura la complessità, la bellezza, e l’umanità di tutto ciò che appare diverso, o estraneo.

Le fotografie ammalianti ed evocative di Mimmo Jodice, qui raccolte in Perdersi a guardare, stravolgono ogni facile e abusato luogo comune sull’identità nazionale. Ci fanno capire che gli stereotipi e le semplificazioni creano una sorta di eternità fittizia, in cui continuano a riprodursi, e in cui si dà sempre per scontato che un luogo o un popolo si presentino, e si comportino, più o meno allo stesso modo.

Di fatto, queste immagini ci costringono a ripensare il significato del tempo, il nostro rapporto con esso e, per estensione, il senso stesso dell’eternità. In molte foto, le rovine e il cantiere sembrano quasi indistinguibili, come se in qualche modo si incontrassero a metà strada del continuum che collega il passato al futuro. Sappiamo tutti che lo scatto di una fotografia si realizza in un singolo istante. Ma in quale istante, di preciso, sono state colte queste immagini? Nella loro inusitata capacità di restringere e allungare il tempo, di comprimere ed espandere il momento, di sfocare il confine tra presente e passato, tra contemporaneità e storia, queste fotografie fanno pensare a quali meraviglie si sarebbero potute produrre se qualcuno avesse convinto Proust ad uscire dalla sua camera da letto rivestita di sughero, gli avesse dato una macchina fotografica, e l’avesse incoraggiato a trascorrere qualche decennio in viaggio, fotografando l’Italia.

L’opera di Jodice non sfida solo le nostre ipotesi preconcette sull’immagine di un paese (in questo caso, l’Italia), ma ci induce anche a riformulare la vecchia concezione del rapporto numerico tra immagine e parola: l’idea che la prima “possa valere” migliaia della seconda. Queste foto - testimonianza visiva di una trentennale odissea nella terra natia dell’artista - ci ricordano che l’immagine ha il potere di rappresentare qualcosa che ci colpisce come immediatamente vera, esplicativa e rivelatrice - ma per la quale non ci sono parole, una verità per la quale non esistono parole. Confermano la sensazione che, nel regno dell’arte, l’oggetto sia sempre e soltanto un umile servitore della visione. Jodice fotografa i luoghi visitati da ogni viaggiatore, o quelli che potrebbero passare inosservati persino all’abitante del posto più accorto e consapevole, e li vede (consentendo anche a noi di vederli) con uno sguardo completamente diverso, uno sguardo che, abbiamo l’impressione, nessun altro ha mai avuto - né mai avrà.

Descrivere le fotografie di Jodice è un po’ come tentare di riassumere il tema o la narrazione di una poesia, e arrivare a capire, ancora una volta, che la bellezza della poesia risiede proprio in ciò che non si può ridurre o tradurre in altro da sé. Queste immagini sono di una formalità al tempo stesso seria e gioiosa. Sono formali nel senso più immediato del termine. Ossia richiamano l’attenzione sulla geometria e sulla forma; ci ricordano le glorie dell’arco, l’ostinata intransigenza del rettangolo, le pieghe e le arricciature di un ombrellone chiuso. Eppure ciò che più colpisce di esse è il calore con cui un misterioso gioco di luce o di composizione - o ancora, ripetiamolo, di arte - scioglie immediatamente il gelo della forma, la glaciale bellezza pietrificata di un Mapplethorpe o di un Weston. Queste immagini suggeriscono qualcosa di originale sulle possibilità della forma. Possibile che il formalismo più interessante sia un po’… disordinato? Come già i surrealisti, l’obiettivo di Jodice scruta tra reti di recinzione e squarci nella tela di tende trasparenti, e fa sì che i detriti della vita moderna appaiano come il massimo dell’ingegno e l’apice del sublime. Ci costringe a guardare, più d’una volta, dettagli che forse non avremmo mai notato: auto parcheggiate e coperte da manti protettivi in una piazza di Napoli, la ramificazione di rampicanti senza foglie su un muro di Milano o di San Marino.

Sembrano stranamente popolate, queste foto, anche se gli esseri umani che vi compaiono hanno più probabilità di decorare i muri di Pompei e i pilastri di una cappella sotterranea che di affollare una via cittadina o radunarsi in uno dei luoghi dove siamo più abituati a trovare i nostri simili. Spesso, Jodice ci invita a entrare in stanze, spazi urbani o paesaggi, dove sembra che chi li abitava sia partito all’improvviso o di sorpresa, anche se, di nuovo, non c’è speranza di dire quando ciò sia avvenuto. Un attimo, un secolo o mille anni fa? Ovunque, assistiamo al contrasto tra ornamento e sobrietà, tra parete vuota e murale, tra semplicità assoluta ed eccesso di decorazione, e siamo invitati a riflettere sulle implicazioni e sul significato di quelle partenze, di quelle assenze e di quel particolare denso di significati. Si prendano ad esempio le immagini del monumento di San Sabba, a Trieste - un tributo alle vittime che passarono per l’ex risiera nella seconda guerra mondiale, quando fu trasformata in campo di concentramento per gli ebrei italiani. Le fotografie di Jodice, meno spontanee di quanto possa sembrare, ci spingono a riflettere su quanto sia difficile raffigurare il vuoto nell’arte, e quale impresa sia rendere quelle mura spoglie eloquenti e intensamente claustrofobiche in due dimensioni quanto lo sono in tre.

In verità, è difficile immaginare un insieme più animato di paesaggi naturali e urbani, e di nature morte che tutto sembrano tranne che morte. La statua dell’atleta di Ercolano dà l’impressione di essere quasi sul punto di scattare in volata, e le antiche sculture sembrano fremere d’impazienza. Quante cose vorrebbero dirci, se solo potessero! Nell’opera di Jodice, persino le piante e le pietre - l’agave ritorta, le radici di un ficus a Siracusa, i rami spogli che pendono sulle rive del Tevere, il selciato di una strada calabrese - sembrano bloccate per un attimo nel pieno di un continuo movimento. Naturale e artificiale interagiscono come se uomo e natura fossero due progettisti che collaborano insieme per creare panorami di bellezza ibrida.

Per quanto sia difficile fare affermazioni su un paese o su un popolo, parlare di un sogno è ancor più impegnativo. Ogni scrittore sa che soltanto i grandi geni (Tolstoj, per esempio) possono correre il rischio di utilizzare un sogno nei romanzi, per timore che l’attenzione del lettore si perda esattamente come accade quando gli amici più intimi e i nostri cari ci raccontano, durante la colazione, dei fantasmi che gli hanno fatto visita durante la notte. Eppure è impossibile non parlare della qualità onirica delle fotografie di Mimmo Jodice. Esse possiedono lo spirito allusivo, la logica singolare e l’assoluta persuasività delle immagini generate dall’inconscio durante il sonno per allarmarci o per divertirci.

Il che mi porta a quello che forse è l’aspetto più straordinario: il modo in cui l’arte può far sembrare un sogno più “vero” del mondo visibile che noi stessi abbiamo osservato. Si pensa sempre che le foto catturino e riproducano la realtà, ma raramente che la sostituiscano. Eppure… anche se visito spesso Parigi, mi sembra sempre meno tangibile e convincente - di certo meno memorabile - delle immagini di Atget che albergano, da tanto tempo, nella mia immaginazione.

Le immagini di Perdersi a guardare ci consentono di vedere l’Italia com’è realmente, come esiste e persiste nei nostri sogni, con uno sguardo unico e completamente nuovo. Dopo aver visto queste opere meravigliose, non si potrà più incontrare il paesaggio italiano senza rendersi conto che un paese che si presume di conoscere possiede un’identità nascosta - e che l’Italia, in fondo, è una serie di fotografie di Mimmo Jodice.

Considerata la sfida di rappresentare in modo utile o fedele un paesaggio naturale o urbano caratteristico, una cultura o un carattere nazionale - e ammesso che esista un carattere nazionale - non c’è da stupirsi se si cede così spesso alla tentazione dello stereotipo e del luogo comune. Tutti sanno che il cappello da cowboy e i pantaloncini di poliestere a quadri sono le basi del guardaroba americano, così come l’immaginario popolare insiste ostinatamente sulla caricatura del francese col basco, la baguette infilata sottobraccio e il mini-barboncino viziato che gli trotterella alle calcagna. E l’Italia? Non fa eccezione. C’è il Colosseo, il gondoliere che canta, la mamma vestita di nero con un grande piatto di pasta. Nel frattempo, però, la storia ci ha dimostrato più volte che la semplificazione non solo è inutile, ma anche dannosa, nella sua capacità di alimentare una cecità che oscura la complessità, la bellezza, e l’umanità di tutto ciò che appare diverso, o estraneo.

Le fotografie ammalianti ed evocative di Mimmo Jodice, qui raccolte in Perdersi a guardare, stravolgono ogni facile e abusato luogo comune sull’identità nazionale. Ci fanno capire che gli stereotipi e le semplificazioni creano una sorta di eternità fittizia, in cui continuano a riprodursi, e in cui si dà sempre per scontato che un luogo o un popolo si presentino, e si comportino, più o meno allo stesso modo.

Di fatto, queste immagini ci costringono a ripensare il significato del tempo, il nostro rapporto con esso e, per estensione, il senso stesso dell’eternità. In molte foto, le rovine e il cantiere sembrano quasi indistinguibili, come se in qualche modo si incontrassero a metà strada del continuum che collega il passato al futuro. Sappiamo tutti che lo scatto di una fotografia si realizza in un singolo istante. Ma in quale istante, di preciso, sono state colte queste immagini? Nella loro inusitata capacità di restringere e allungare il tempo, di comprimere ed espandere il momento, di sfocare il confine tra presente e passato, tra contemporaneità e storia, queste fotografie fanno pensare a quali meraviglie si sarebbero potute produrre se qualcuno avesse convinto Proust ad uscire dalla sua camera da letto rivestita di sughero, gli avesse dato una macchina fotografica, e l’avesse incoraggiato a trascorrere qualche decennio in viaggio, fotografando l’Italia.

L’opera di Jodice non sfida solo le nostre ipotesi preconcette sull’immagine di un paese (in questo caso, l’Italia), ma ci induce anche a riformulare la vecchia concezione del rapporto numerico tra immagine e parola: l’idea che la prima “possa valere” migliaia della seconda. Queste foto - testimonianza visiva di una trentennale odissea nella terra natia dell’artista - ci ricordano che l’immagine ha il potere di rappresentare qualcosa che ci colpisce come immediatamente vera, esplicativa e rivelatrice - ma per la quale non ci sono parole, una verità per la quale non esistono parole. Confermano la sensazione che, nel regno dell’arte, l’oggetto sia sempre e soltanto un umile servitore della visione. Jodice fotografa i luoghi visitati da ogni viaggiatore, o quelli che potrebbero passare inosservati persino all’abitante del posto più accorto e consapevole, e li vede (consentendo anche a noi di vederli) con uno sguardo completamente diverso, uno sguardo che, abbiamo l’impressione, nessun altro ha mai avuto - né mai avrà.

Descrivere le fotografie di Jodice è un po’ come tentare di riassumere il tema o la narrazione di una poesia, e arrivare a capire, ancora una volta, che la bellezza della poesia risiede proprio in ciò che non si può ridurre o tradurre in altro da sé. Queste immagini sono di una formalità al tempo stesso seria e gioiosa. Sono formali nel senso più immediato del termine. Ossia richiamano l’attenzione sulla geometria e sulla forma; ci ricordano le glorie dell’arco, l’ostinata intransigenza del rettangolo, le pieghe e le arricciature di un ombrellone chiuso. Eppure ciò che più colpisce di esse è il calore con cui un misterioso gioco di luce o di composizione - o ancora, ripetiamolo, di arte - scioglie immediatamente il gelo della forma, la glaciale bellezza pietrificata di un Mapplethorpe o di un Weston. Queste immagini suggeriscono qualcosa di originale sulle possibilità della forma. Possibile che il formalismo più interessante sia un po’… disordinato? Come già i surrealisti, l’obiettivo di Jodice scruta tra reti di recinzione e squarci nella tela di tende trasparenti, e fa sì che i detriti della vita moderna appaiano come il massimo dell’ingegno e l’apice del sublime. Ci costringe a guardare, più d’una volta, dettagli che forse non avremmo mai notato: auto parcheggiate e coperte da manti protettivi in una piazza di Napoli, la ramificazione di rampicanti senza foglie su un muro di Milano o di San Marino.

Sembrano stranamente popolate, queste foto, anche se gli esseri umani che vi compaiono hanno più probabilità di decorare i muri di Pompei e i pilastri di una cappella sotterranea che di affollare una via cittadina o radunarsi in uno dei luoghi dove siamo più abituati a trovare i nostri simili. Spesso, Jodice ci invita a entrare in stanze, spazi urbani o paesaggi, dove sembra che chi li abitava sia partito all’improvviso o di sorpresa, anche se, di nuovo, non c’è speranza di dire quando ciò sia avvenuto. Un attimo, un secolo o mille anni fa? Ovunque, assistiamo al contrasto tra ornamento e sobrietà, tra parete vuota e murale, tra semplicità assoluta ed eccesso di decorazione, e siamo invitati a riflettere sulle implicazioni e sul significato di quelle partenze, di quelle assenze e di quel particolare denso di significati. Si prendano ad esempio le immagini del monumento di San Sabba, a Trieste - un tributo alle vittime che passarono per l’ex risiera nella seconda guerra mondiale, quando fu trasformata in campo di concentramento per gli ebrei italiani. Le fotografie di Jodice, meno spontanee di quanto possa sembrare, ci spingono a riflettere su quanto sia difficile raffigurare il vuoto nell’arte, e quale impresa sia rendere quelle mura spoglie eloquenti e intensamente claustrofobiche in due dimensioni quanto lo sono in tre.

In verità, è difficile immaginare un insieme più animato di paesaggi naturali e urbani, e di nature morte che tutto sembrano tranne che morte. La statua dell’atleta di Ercolano dà l’impressione di essere quasi sul punto di scattare in volata, e le antiche sculture sembrano fremere d’impazienza. Quante cose vorrebbero dirci, se solo potessero! Nell’opera di Jodice, persino le piante e le pietre - l’agave ritorta, le radici di un ficus a Siracusa, i rami spogli che pendono sulle rive del Tevere, il selciato di una strada calabrese - sembrano bloccate per un attimo nel pieno di un continuo movimento. Naturale e artificiale interagiscono come se uomo e natura fossero due progettisti che collaborano insieme per creare panorami di bellezza ibrida.

Per quanto sia difficile fare affermazioni su un paese o su un popolo, parlare di un sogno è ancor più impegnativo. Ogni scrittore sa che soltanto i grandi geni (Tolstoj, per esempio) possono correre il rischio di utilizzare un sogno nei romanzi, per timore che l’attenzione del lettore si perda esattamente come accade quando gli amici più intimi e i nostri cari ci raccontano, durante la colazione, dei fantasmi che gli hanno fatto visita durante la notte. Eppure è impossibile non parlare della qualità onirica delle fotografie di Mimmo Jodice. Esse possiedono lo spirito allusivo, la logica singolare e l’assoluta persuasività delle immagini generate dall’inconscio durante il sonno per allarmarci o per divertirci.

Il che mi porta a quello che forse è l’aspetto più straordinario: il modo in cui l’arte può far sembrare un sogno più “vero” del mondo visibile che noi stessi abbiamo osservato. Si pensa sempre che le foto catturino e riproducano la realtà, ma raramente che la sostituiscano. Eppure… anche se visito spesso Parigi, mi sembra sempre meno tangibile e convincente - di certo meno memorabile - delle immagini di Atget che albergano, da tanto tempo, nella mia immaginazione.

Le immagini di Perdersi a guardare ci consentono di vedere l’Italia com’è realmente, come esiste e persiste nei nostri sogni, con uno sguardo unico e completamente nuovo. Dopo aver visto queste opere meravigliose, non si potrà più incontrare il paesaggio italiano senza rendersi conto che un paese che si presume di conoscere possiede un’identità nascosta - e che l’Italia, in fondo, è una serie di fotografie di Mimmo Jodice.